面对当前世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴“两个大局”,基于国内国际“双循环”相互促动新格局,依托成渝地区双城经济圈建设新机遇,成都大学在响应成都“一带一路”倡议、履行“一带一路”成都担当和发挥应用型城市大学育人功能三者之间,形成三角形支撑框架,作出“一带一路”国际化人才协同培养新选择。然而,当下城市型大学面临着困境:应用型人才全球素养内涵不明晰;城市型大学全球教育资源聚集渠道不畅通;国际化协同培养机制不完善。

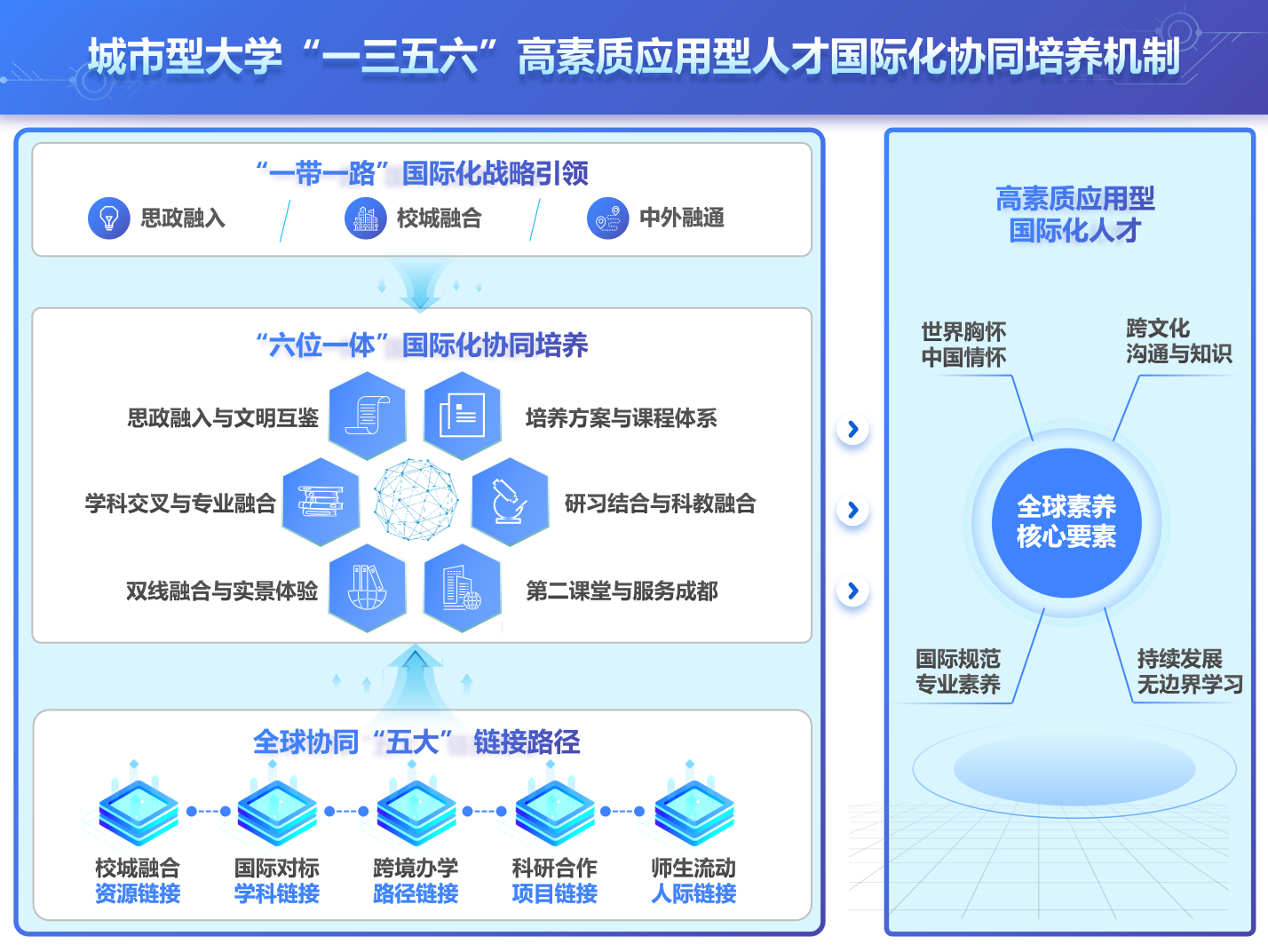

本成果依托省级重点教改项目与一流专业等质量工程项目,以国际化战略为引擎,以“思政融入、校城融合、中外融通”为新时代教育新理念,依托校城融合资源、国际对标学科、跨境办学路径、科研合作项目、师生人际流动等全球协同“五大”链接平台,实施基于思政融入与文明互鉴、学科交叉与专业融合、培养方案与课程建设、研习结合与科教融合、双线融合与实景体验、第二课堂与服务成都的“六位一体”国际化协同培养,理清全球素养核心要素,构建“一三五六”国际化协同培养体系。

在国家“一带一路”倡议和省市全面拓展对外开放新格局的宏大背景下,学校加强全球合作的顶层设计和空间布局,大力实施国际化发展战略,思政融入、校城融合、中外融通,以国际水准、世界眼光谋划发展,系统推进具有中国情怀、世界胸怀、跨文化知识与沟通、专业素养、国际规范、无边界学习与持续发展的高素质国际化应用型人才培养。

校城融合资源链接。坚持大学与城市共融发展理念,构建“大学+城市”共同体,聚集城市全球合作资源。牵头成立成都国际友城高校联盟,促成泰国清迈府、新西兰哈密尔顿市友城关系建立;服务成都冲刺世界城市,建设大运村,成立中国-东盟艺术学院。

国际对标学科链接。实施“一个学院对接一个世界一流学科”建设工程,聚集全球学科资源。打造中国-东盟艺术学院,搭建打造“一带一路”人文艺术类学科国际人才培养新平台;与德国克劳斯塔尔工业大学、丹麦VIA、新西兰怀卡托理工学院等开展机械工程、建筑学、土木工程、计算机、教育学等学科领域合作;与泰国清迈大学等高校联合培养博士项目,实现国际合作项目学校学科领域全覆盖。

跨境办学路径链接。聚焦“一带一路”沿线和RCEP区域,与新西兰等举办非独立法人机构1个、开展中外合作办学项目5个、开办专业7个;与美国共建孔子学院1所、孔子课堂4所,累计培养美国学生逾万人;与澳大利亚等国高校开展海外联合培养项目40项,高质量推进“引进来”和“走出去”。

科研合作学术链接。集聚全球优质学术资源,实施基于“平台+项目+会议”的多边链接机制,科研合作水平达到新高度。打造国别与区域研究平台集群,建设中外多学科、跨学科、交叉学科研究平台30个;开展国际协同研究项目100余个;定期开展国际学术会议、沙龙、讲座近500场次,为师生学术成长提供国际化的机制性载体。

师生流动人际链接。实施全球引智计划,助推师生国内外高质量双向流动。实施外专特聘研究员引进、留学基金委“青骨项目”、学生全球交流与中外合作项目库和来华留学示范基地建设等国际化计划;在师生出入境办理等方面创新国际化服务机制,集聚全球创新人才资源,实现师生高质量国际流动。

思政融入与文明互鉴。探索国际化人才思政教育与文明互鉴融合的新路径,实现思政教育在学校国际化协同培养中的三全融入。针对国内学生,开齐开足开好思政课程;构建“思政课程+课程思政+日常思政”和“行前+行中+行后”全空间全过程思政融入的育人新格局,增强中国情怀和世界胸怀。针对留学生,打造“留学成都”品牌;建设立体多彩中国文化课程群,实施“文化+”体验式教学,提升留学生中国认同。

培养方案与课程体系。人才培养方案强化支持外语能力培养的课程体系,推动通识课程国际对接,开展暑期国际小学期和国际课程周。先后开设通识教育国际理解课程群、专业双语课程系列讲座课程系列,提升学生理解国际规则和跨文化沟通能力。

学科交叉与专业融合。对接成都现代产业体系,打造生物医药学科群等四大优势学科群以及新文科、新工科、新医科交叉融合的电子信息等六大专业平台,面向“一带一路”培养国际化复合型人才。重点建设英语等专业在天府文化对外传播等领域对成都市一带一路的支撑。重点打造斯特灵学院,培养面向“一带一路”健康体育产业的大数据、新媒体复合型人才。

研习结合与科教融合。构建“海外实习+国际竞赛+国际项目协同研究”的实践体系。利用泰国研究中心平台,搭建泰国实习基地群、实施面向泰国的汉语教育等专业的泰国实习生计划,赴泰实习生逾千人。搭建国际项目协同研究、创新创业大赛与在蓉大型国际赛事/会议/会展多语种志愿服务实践平台。开展面向东盟区域等各类学术、竞赛项目,提升应用型国际化人才专业实践能力。

双线融合与实景体验。创新国际化协同教学模式:线下课堂教学的多模态模式、线下实践主导型文化体验式教学模式、线上+线下混合式教学模式,构建后疫情时代国际化线上线下融合教学新模式,培养学生高阶思维和创新意识。共开设线上+线下融合课程100门,有力支撑国际化在线教学。打造“校园+大运村+青龙湖”的国际化社区,通过VR+AR等真实场景教学,提升国际学生对城市的认同。

第二课堂与服务成都。将服务成都的平台与实践作为学生发展的“第二课堂”。组织世界顶尖艺术家来蓉开展艺术教育活动,推进国际艺术教育接轨;将Carmel Klavier国际钢琴比赛引入成都;承接省市各类外事文化交流活动与国际赛事会议志愿服务项目100余项,参与学生近万人次。推动成都与泰国清迈、新西兰哈密尔顿等“一带一路”沿线城市共建友城,拓展成都国际友城高校联盟成员36所,服务城市国际化发展。

学生就业质量获广泛认可。十年来学生平均就业率超过90%,本地就业率达到70%,高质量就业率超过50%。海外就业包括美国、泰国、中铁集团等世界五百强企事业单位等,毕业生培养质量得到用人单位的广泛认可。近年来毕业生深造率持续增加,录取院校包括北京大学、复旦大学、英国爱丁堡大学等世界知名高校。

学生能力突出获丰硕成果。十年来学生参与国际会议、赛事、文化交流活动与志愿服务项目等300余场次,参与学生近万人次。先后派出大学生艺术团多次赴泰国曼谷、韩国大邱等国际友城参加文化演出、庆典活动、艺术节等活动500人次。2017年,我校2012级张钦被授予“和平荣誉勋章”,这是联合国维和部队的最高荣耀。

国际合作育人能力显著提升。学校2021软科“国际化竞争力”模块国内高校排名第163位。学校与38个国家和地区的129所高校、研究机构和知名企业等国外合作机构合作。共开展40个涵盖本硕博多层次、覆盖全校所有专业的海外联合培养项目。累计培养来自54个国家的留学生2600余名。成都大学—泰国Silpakorn大学本科交换生项目等,实现文化价值引领、国际理解教育、国际传播能力培养的有机统一。

国际合作育人平台提质升位。我校“四川省泰国研究中心”入选教育部国别和区域研究基地备案名录。2019年我校与新罕布什尔大学共建的孔子学院,荣获“全球先进孔子学院”,作为全球首批海外孔院成功完成转隶工作。2017年成立的中国-东盟艺术学院迄今为止,创下中国高校艺术类留学生人数之最。2020年成立“成都大学斯特灵学院”,是国内首个以健康体育为主题的中外合作办学机构。

国际教育教学师资吸纳聚集。市政府连续三年投入3亿人才专项经费,实施高端外专、特聘海外研究员等全球引智计划,特聘诺贝尔奖、普利策奖等高端人才担任名誉院长、荣誉教授,近六年累计到校工作的长短期外国专家168人,到校短期讲学外国专家427人;获批国家留学基金委“青骨项目”合作高校资格,搭载“伊拉斯谟”等地区和国家的国际化政策,实施青年教师海外名校名师访学计划,累计境外送培教师逾千人次。

以国际友城为主要载体,服务成都冲刺世界城市进程。牵头成立“成都国际友城高校联盟”,集聚36所国境外高校成员,推动成都市与泰国清迈以及新西兰汉密尔顿建立友城关系。基于校城融合资源链接,推动全球链接聚焦点,服务国家/城市对外开放战略。2017年以来,相继成立成都-清迈“一带一路”友城研究中心等,对接国家战略和地方政府决策需求,服务于区域产业合作、成渝双城经济圈和中国西部区域共谋发展,响应成都市“一带一路”倡议的需要。

打造中国-东盟艺术学院,服务成都国际音乐之都建设。2017年成立中国-东盟艺术学院,面向东盟服务“一带一路”,打造人文合作新平台,招收“一带一路”沿线国家和地区的留学生300余人,创下中国高校艺术类留学生人数之最。组织承办“中国-东盟青年国际交流周”等艺术交流活动,为成都国际音乐之都建设提供艺术人才。中国东盟艺术学院留学生在各类国际大赛上获得金奖11项、银奖4项,其他奖项十余项。

依托斯特灵学院和大运会,服务成都健康体育建设。斯特灵学院是成都大学与英国斯特灵大学(University of Stirling)合作设立的中外合作办学机构;引进英方专业核心课程占比100%;斯特灵大学是2020年度体育大学,2021年《泰晤士报》世界大学排名301-350,创新熔炼出以健康体育为主导、新工科新文科交叉融合、中英课程体系深度再造、跨国教育特色彰显的专业集群。

共建孔子学院和孔子课堂,服务成都世界文化名城建设。2010年我校与新罕布什尔大学共建孔子学院,下设4个孔子课堂,举办文化活动100余场,每年举办汉考10余场,参考人数共500余人;2019年,孔院作为全球首批海外孔院成功完成转隶工作。基于跨境办学路径链接,依托孔子学院与成都市基础教育幼儿园及小学合作共同推进孔子课堂建设,带动成都基础教育国际化服务水平的提升。

打造“外语+志愿服务”品牌,服务成都国际会展名城建设。学校成为川渝青年志愿服务联盟首批成员单位。组织学生参加国际会展活动等大型志愿服务共千余人次;大运会语言联络官志愿者参加索契—成都青年短视频线上交流会,服务成都建设国家中心城市战略发展和成渝双城经济圈建设需要。

学校多途径国际化协同培养高素质应用型人才的改革和探索取得丰硕成果。举办赴国(境)外10余所高校的20余个海外校际交流交换项目,累计参与学生近1000名;成都市发改委[2020]96号文批复关于成都大学生物与医药前沿技术研究院首期建设项目1.57亿;先后在《中国大学教学》等刊物发表研究论文100余篇;增强了老师创新育人理念和参与国际事务的意识,提高了师资队伍学术水平和教育教学能力。

受到城市型大学和社会各界的广泛认可。机制改革成果辐射广泛、产生良好示范效应,该成果为应用型高校国际化人才培养提供引领与示范。德国埃森大学等百余所境内外高校到校学习交流。近10年先后接待国(境)外友好高校及机构来访353批次、2136人次。成果主要完成人先后在成都国际友城高校联盟成立大会等受邀作专题报告40余次。

成果受到媒体广泛宣传和报道。在《人民日报海外版》、环球网、人民网、美国知名媒体福斯特新闻(Fosters)、《信使报》(The Messenger)等国内外主流媒体报道百余篇次,国别区域研究咨政建言入选《中国侨联侨情专报》并报中央领导阅示,孔院项目得到时任国务院副总理刘延东的高度评价。国别区域研究咨政报告入选《中国侨联侨情专报》并报中央领导阅示,实现建言献策新突破。

得到教育主管部门的大力支持学校人才培养获成都市政府大力支持,成都市人民政府明确提出“部、省、院、市”共建成都大学,从2015年开始,连续六年在《成都市政府工作报告》明确提出“高水平办好成都大学”。2018年,成都市投入40亿元支持学校建设高水平大学。2021年第31届世界大学生运动会运动员村落户学校,市政府投入43个亿专项建设。从2018年开始市政府每年提供200名本硕留学生全额奖学金。

得到领导与权威学者的高度评价。李克强总理2019年亲切会见我校泰籍外国专家关国兴教授等50名中国政府友谊奖获得者。刘延东副总理2015年对我校孔子学院及教学改革所取得的成效进行了表彰。诺贝尔生理学获得者托马斯.苏德霍夫2013年来成都大学讲学后评价“成都大学里流露出来的朝气蓬勃精神让我感觉非常有活力,我非常喜欢这所大学”。